之前我看藝術作品的說明時,最討厭的一種論述是「每個人對這個作品有不同的詮釋,所以作品不需要說明更多」。我認為這是一種不負責任的說法,作品如果不明白表達創作的意涵,那觀看者如何理解後與之對話呢?

於是我寫了「現代藝術需要被講解和理解 只靠「感受」意義不大」,認為現代藝術其實不適合用感受的,反而需要被講解才會認識這個作品。透過「感受」而理解的藝術品,其實講不出什麼東西的。但最近自己改變了想法,認為觀看者必須自己啟動詮釋,這樣關於創作的對話才會開始:

創作者害怕講出真正的創作意圖,當被觀看者評論的時候,如果評論的聲音不好聽的話,皮質醇會不停增加,那是非常痛苦的。只有如杜象和村上隆這些可能杏仁核作用小的藝術家,直接用作品和群眾做挑戰,畫下了藝術史上的新的印記。

所以創作者才會用非文字的方式進行表達,因為對世界的理解有超乎一般人的感受所以想要表現出來,但又想要好好地保護自己,就以創作作為媒介成為藝術品,而這就是藝術家想要對有交集者對話的起手式。

▲杜象的「噴泉」一擺出來,觀看者就有好多話可以跟創作者說了,例如:「這也算是藝術?」

觀看者對創作者最大的擁抱就是盡情的詮釋

藝術作品被展示出來,人們觀看離開觀看離開,直到有一個人說「我覺得這個畫如何如何…」,透過非同步時間的方式和藝術家的心靈展開了對話,也因為觀看者的詮釋可能和創作者的想法完全不停或有些交集,不論是哪個部分都逐漸地完成這塊藝術創作的拼圖。就如同比特幣和經濟大崩盤一樣,一個事件要不停地被敘事才會愈來愈大,最終成為人類社會的共識。

有一個有想法的人,小心翼翼地把自己對世界的詮釋用文字以外的方式呈現在你眼前,這就是一種最真摯的伸手,想要跟你握手和互動。這時候你願意拋開「看不懂」的感覺,多詮釋一些,創作者就會在下一個作品有更多的養分。

自己的練習 毫無準備地看常玉

因為這樣的想法,我拋棄了先前做功課的態度,以毫無了解的態度參觀國立歷史博物館的常玉展。來試試看與常玉的作品對話:

上面這幅畫可以看到上下有一個明顯的線條分區分,上下比例大約是10:1,通常會有頭重腳輕感受,但常玉的畫卻沒有這種失衡的感覺,是怎麼做到的呢?

再來,這幅畫一切都很平面,但花盆是立體的,這根本是作者的貼心,再告訴我他想用平面表達,而且一幅畫中有平面和立體,就有了兩個視角。有兩個視角的作品,就是畫作本身比照相更不同的地方,因為攝像快門是只能有一個角度的。有多個視角的作品,就發展成立體派了。

▲上面這幅畫更清楚地表現出三種視角,桌子是立體的,花和花瓶是平面的,貓要去抓花瓶的樣子是平面的,但姿態是立體的。

▲竹子這幅畫依然有區分上下版面的線條,但從直線轉變為自然線條,畫家想要跟我們聊的是竹子是動態的而不是靜態的。

所以視角就是常玉的畫想要跟你談的主題,人從不同的視角來看,就會看到不同的世界,這點在常玉最有名的「宇宙大腿」中可以一窺:

▲你有從這個視角來看一個裸女的樣子嗎?為什麼腿的比例遠大於乳房和和人臉呢?我想常玉想告訴我們,這個女性的腿實在太美了,所以在腦中腿迷人程度就會不停放大,乳房的美和容貌的美就縮小了。

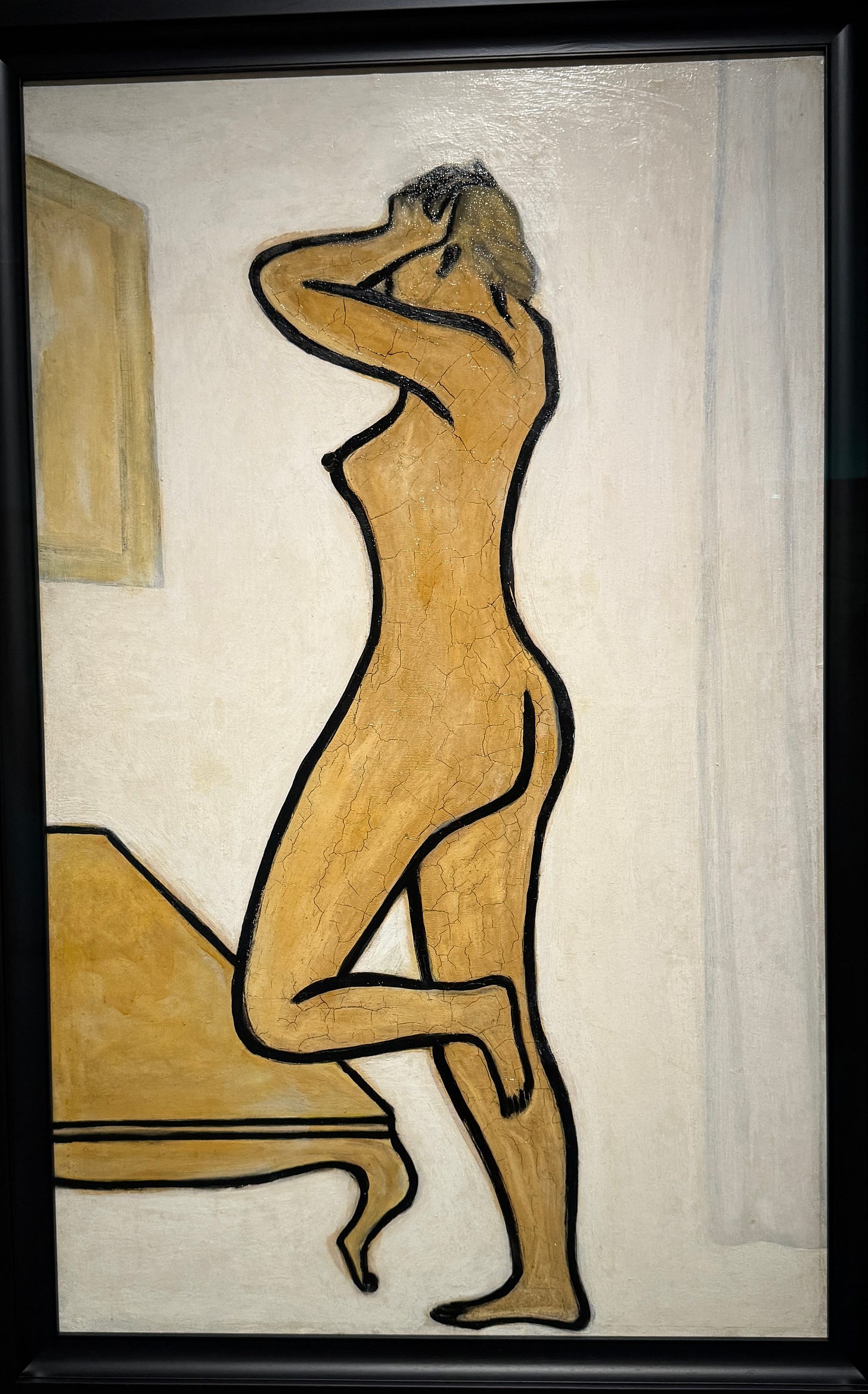

▲原來還是角度的問題,如果從側面來看,三種女子形態之美就均衡了。

這個角度從近視轉為俯視了,另外常玉的黃色用得真好,讓我看到怎麼表達優雅的美,而這個優雅之美當代的董小蕙還未能超越,但就可以以此為基準,等待畫家們的進步。

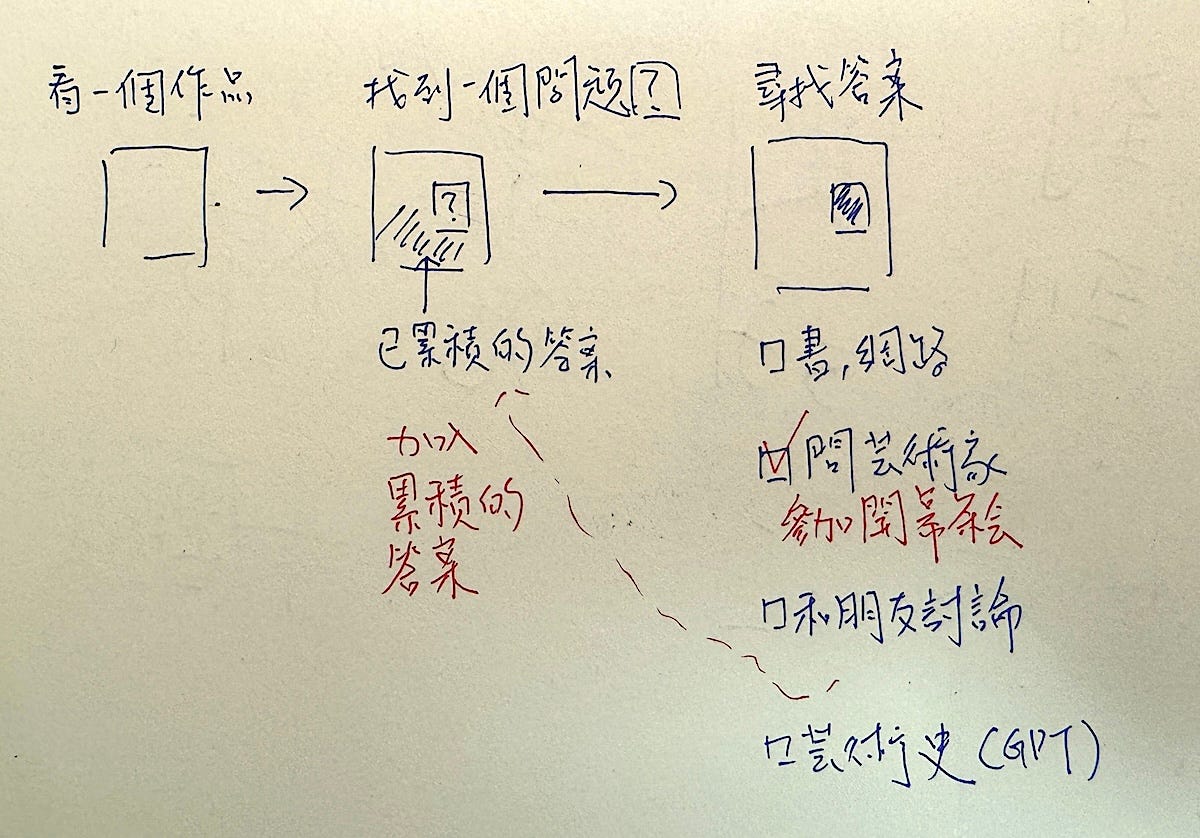

顯二應用的長效價值:看作品就是帶走一個問題

看藝術作品的時候,其實最大的收穫就是帶走一個問題,為什麼畫家要這麼畫?他想告訴我們什麼?為什麼要用這個顏色來畫?當時間的畫家有人這樣畫嗎?畫家畫這幅畫的之前的畫是怎麼樣、有延續性嗎?

帶走一個問題後,尋找這個問題的答案才是理解這個創作的開始,我可以從書、網路的資料搜尋、特別從藝術史的脈絡去尋找。如果是當代畫家可以去參加畫展的開幕茶會直接詢問畫家,如果沒能參加也能透過IG私訊畫家,現代畫家其實都很樂意跟你討論,原因在主文已經說了。

這時候找到的答案就是自己的,再看下一個繪畫的時候,這個答案就是你的知識基礎,就能在新作品中找到新的問題,週而往復隨著時間前進、看待藝術的界線就會愈來愈廣喔!

看完文章有什麼想法,都可以在本文留言、臉書互動或者是透過Substack訊息跟我互動喔,讓我們在追尋長效價值的路程成為朋友!

顯二提到有關觀看藝術和畫作的方式,讓我想到最近聽到這堂課裡面也有類似觀點(雖然談的是西方的美術史)

https://d.dedao.cn/FAUK5MKnEGZTrOxl

恩斯特•貝耶勒 (Ernst Beyeler)曾經出售現代藝術史上最好的一些作品給他的客戶,但他還保留一些更好的給自己(這些作品現在可以在他出色的美術館看到)。他是上世紀最有影響力的藝術經紀人之一。貝耶勒在他的自傳《對藝術的熱情 (A Passion for Art)》裡提到,他以前的老闆養了一隻聖伯納犬,那隻聖伯納懶散到寧可餓肚子,也不要起來走向裝有飼料的碗盆。根據貝耶勒書中的描述,他的老闆說:

「後來我就找一隻貓來養,然後讓牠時時撲向那碗飼料盆,以引誘那隻老狗跳起來吃東西。那是個非常具有虛迫性的訓練。多數人並沒有收藏藝術品的追切需要,飽有什麼原因讓他們非得趕著買某一件藝術品不可?為此,

我在第十三屆卡塞爾文獻展的開幕式上,聽到西爾、弗洛耶廣大無邊的聲音作品《我就只是繼續(T'Il jost koopon,)》。這件作品替換了注奈特(Tanmy Wynette〉曲子裡面的歌詞,那音原始歌詞如下:「所以我就只是繼續墜入愛河直到一切都對了/如果熱能生巧那麼我應該已經要到我人生中最爐大純青的境界。」然面在帮洛耶的作品裡頭,汪奈特只是唱著:「我就只是繼續……直到一切都對了。」當時我「就只是」覺得自己必須買下它。