▲台北私立國中的錄取率愈來愈低了!

剛剛吃完飯,我點了玉里我最喜歡的玉里麵店家「馬蓋仙」。你知道,如果你真是玉里在地人,玉里在地人通常不會去吃馬蓋仙。因為馬蓋仙的玉里麵通常比其他店家的玉里麵貴10塊。所以真正的玉里在地人去馬蓋仙,一定不會點玉里麵,而是會選其他套餐,超好吃的。例如他們的滷肉飯只要40塊,但那個豬皮的膠質非常可口。為什麼呢?因為玉里有在地養殖的玉里豬,品質非常好。

最近很多各種新聞,不過有一個新聞我覺得還蠻吸引我的目光的,就是台北市在私立學校的報名,私立國中的報名跟錄取率變得非常低。例如我家附近的靜心中學,天啊!那個錄取率只有5%而已,非常可怕。

然後各種媒體就在寫說,現在的家長為了顧子女,為了讓小孩子有一個很好的學習環境,所以連台北市的公立學校都不念了,然後拼命都要丟到私立學校,然後可以取得好的學習環境。

天啊!國民教育的教育走到現在幾十年,那種古板的印象還是完全沒有改變。首先這個私立學校報考率大增,這顯示什麼問題呢?

父母把教育外部化:自己的責任只剩出錢

第一個就是現代的社會那種完全的專業外包化的思想實在是太大了。什麼意思就是說,父母們你永遠只在想一件事情,就是我只要把我的小朋友丟到一個學校,他就可以幫我處理好所有的事情,他就會好好念書然後大家考試競爭很盡力,然後你只要是中段分數之前,就很容易考進前三志願這樣子,那其他都不管了。

我覺得這個是超級糟糕,超級糟糕的一件事情。因為天啊,教育小孩子這麼重要的事情,你怎麼會能把責任完全丟給一個學校呢?彷彿你只要出錢,一年三四十萬、四五十萬,甚至還有六七十萬到百來萬,你只要出錢就沒問題了。我覺得這種只要學費繳完,然後把小孩子丟進去,然後他就會變成我想要的樣子這樣的想法,真的是很不得體。

現在學的未來可能完全沒用

第二個是,大家都知道未來這個世界變化那麼大,我每天在那邊想,這個AI影響我們的生活的方方面面那麼多,那你現在學的東西以後到底能不能有用,你都不知道了。

是我常常來看地區生活群組,每天都在那邊討論說,我的英文到底要怎麼學,那個英文怎麼學才會好,要不要念雙語學校,現在就要念什麼班,用什麼教材,找什麼老師,什麼去補習,英文才會變強。

我就覺得,我的天啊,你可能五年後、十年後,你戴一個眼鏡,什麼語言的問題都沒有了,因為他都可以快速的翻譯到好了。當然那個時候,你可能不用這些設備,可以講一口流利的英文或者是外文,他可能是就好像騎馬一樣的,高階的休閒娛樂,在上流社會裡面,能流暢的講一口好的英文,我就可以進入這個上流社會。但是回到那個工作使用上面,可能完全都沒有用了。

舉例來講,我在去年的時候,因為要跟日本的同事們交流,要講英文,我好久沒講英文了,怎麼辦?趕快每天在那邊練習英文,每天練15分鐘,真正在會議的時候,就把它講完,把它講完了,順利的開完這個會。結果開完這個會之後,我就沒有再練那個英文了。

就是一個東西真的是要用你才會,那你為什麼會用?你有這個必須,你有這個實用性,你有這個被迫。如果你沒有這個工具性目的的話,或者是本身很有興趣、興趣性目的的話,然後壓著你去學,那只會有一個結果,那就是事倍功半而已。

自信來自於學習後有了屬於自己的創造

那孩子們,就是正在成長的學生們,他最重要什麼?絕對不是說,我怎麼學這個,然後我才可以考試考很好,然後進到前幾名,或者是我現在就要安排好學這個學那個,然後身邊的同學們,都很有學習的氣氛這樣子。

我覺得不是,是你有沒有孩子們在學習的過程中,有沒有那個自知能力,知道我正在學一個東西,我學會那個東西之後,我可以用,然後我發,然後我可以有那個創造力,然後我用了我那一點點的創造力,我就創造出跟別人與眾不同的東西。當我創造出這個跟別人與眾不同的東西的時候,我能夠換得這個世界的回饋,或這個世界的價值。

例如,你知道你只要有兩顆蛋跟一碗牛奶,跟一點糖,煮一煮、滾一滾,電鍋蒸一蒸,就是一個很好吃的布丁了。那你能不能拿這個布丁去賣給同學,賣給別人換成錢?那你這個布丁跟別人有什麼不同?那我們就開始探索了,我可不可以賣給外國人?那我就開始學英文了。學習就是這樣的過程,而不是在那邊說,我斷念這個,我要斷念這個,我要比這個成績。

現有學校體制的真相:不是教育是篩選

我覺得我們現在的學校的體制,還是那種篩選的體制,就是用這種考試的方法,最後篩出那個5%的人才,那這5%的人才當然是最適應這種紙筆測驗的,或者是這種學術型測驗的。

那這樣的人才當然有一個好處,就是他們的基本的那個資質都很好。所以,他不是學校不是在教育你學什麼東西,而是篩選你的資質出來,然後再把這些資質,那些在台灣最賺錢的那些大企業們,就說,你是這個學校畢業了,那隱含了一個意義就是說,你是這個前5%,擁有資質的人,然後我就把你選進去。那其他就是普通的人怎麼辦呢?

18歲還不會寫字怎麼辦?學起來就好了

最後舉一個例子,我在當兵的時候,我是那個輔導長,當兵的時候,你知道我有很多的阿兵哥,他們可能國中畢業而已,連寫字都不太會寫,然後可是他們做了很好的水電,他們做了很好的木工。

每個禮拜四,莒光園地的時候,我在幹什麼?我在教他們寫日記耶,我在講一個一個字寫,幫他們訂正錯誤,訂正完以後他們就會了啊,不就是這樣子。

我為什麼要講當兵這個事情?就是你現在為了小孩子,然後你把他放到一個私立學校,你以為在那個環境裡面都有學習的氣氛就能好好學習。但難道你到高中,又幫他選一個私立高中,然後大學,然後在大學,你就可以顧好他嗎?

然後大學完以後,你要丟去哪裡?研究所可以顧嗎?研究所完以後到部隊,你到部隊可以顧嗎?然後最後放到社會,你到社會可以顧子女嗎?在社會小人可多的了,壞人可多的了,陷害你可多了,詐騙你可多了,那到那個時候的時候,你怎麼處理?你以為那時候他就會了嗎?

勇於探索、知道自己不足就想學習

為什麼我們的教育,不是從現在開始,就讓小孩子有一個探索的能力,然後有一個不怕環境好壞的能力?

我最近加入我們一個國中同學的群組,我那些同學們就是這些所謂的很厲害的資質5%又很努力的人,然後這些同學們,後來都去念了雄中。我因為差六分只考上了鳳中,後來沒有去念鳳中,去念了高雄工專走上技職體制。

因為好多年沒有見面了,在群裡大家最近在聊什麼?就聊那一年,我們跟誰打架,誰打架誰沒被打,怎麼樣的事情,然後最後我們很兇的導師,就罰我們,然後全部跪著、拿著椅子在那邊跪。在那樣的環境,還是會面對這樣的問題的。

所以我就覺得現在這種在台北,你一味地要這種苦悶的鍛鍊你考試的能力,最後考上這好高中、上了台清交,然後你以後就沒問題了,然後最後去台積電了,你成為護國神山的一員了,然後一年賺兩三百萬了,那你就沒事了嗎?

或者進到社會後當醫生了,然後你就沒事了嗎?哪有這種事情的。這個世界上,未來所面對苦難的事情可多了,然後他只為了那個兩百萬,然後他就很多他原本喜歡做的事情,他都不做了這樣子。

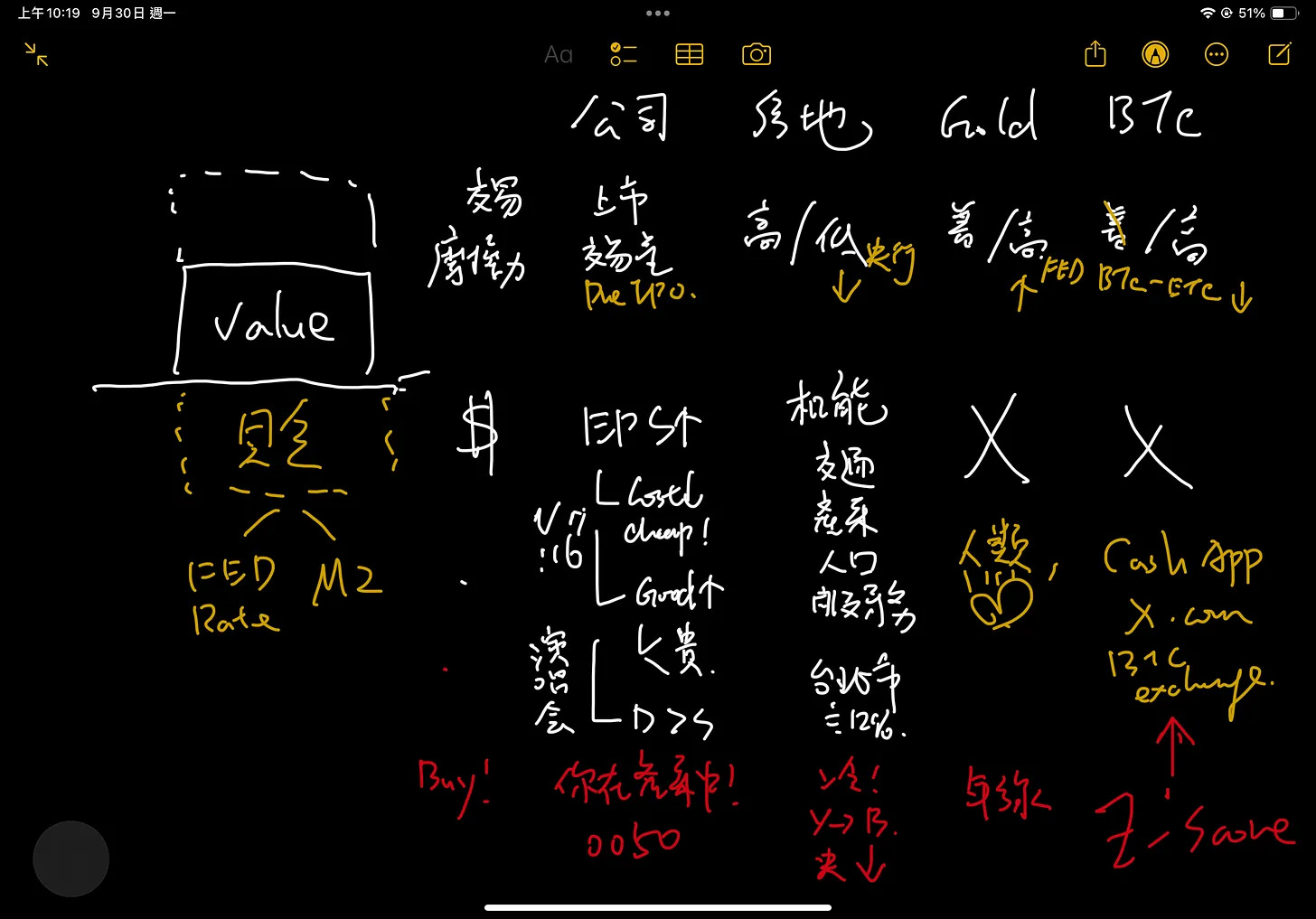

那如果你只是為了那個一百萬、兩百萬,你不如不要讓他念那個私立學校,你現在每個月幫他定期定額,你學費多少,你就幫他定期定額多少。例如你去念,隨便講景親中學,一年可能要五十萬,那你現在就幫他定期定額四萬,你去算那個006208或0050的年化報酬率,你給他算二十年出來,然後他可能,你三十六歲的時候,你再把最後這筆錢給他,都不要停喔,這個定期定額真的不要停,我想一年給他一到兩百萬都夠。

延伸閱讀:一圖講解002:資產增值的秘密

那他還可以去做他喜歡的事情,然後每個月你多兩百萬,他最後他就去,他很喜歡做布丁,他去成為布丁師傅這樣子,然後把布丁賣到各個地方這樣子,然後每年雖然只有四五十萬,再加上這個每年兩百萬的額外收入,那他過得更快樂,他過得比神山的人更快樂。

這個只是一個極端的例子,我的意思是說,這種單一價值,還是只能用那個成績,來去限縮一個孩子的學習,而不是不注重他,真的有沒有學到什麼東西的那種教育態度,我還是覺得很荒謬。

五專生涯:因為自由探索建立自己的本體論

我後來還是去念了高雄工專,沒有選擇雄中。一進高雄工專,我就開始自暴自棄,幾乎不上課。以前數學最好的我,竟然還被數學當掉。前兩年我在幹嘛呢?我完全不看教科書。第一年我瘋狂看漫畫,把國中和國小因為被逼著讀書沒看的漫畫全部補完。第二年我瘋狂打電動,把所有錢拿去買PS1。那時候我已經存錢買了,玩得超認真的,還約同學玩,通宵玩到早上,連我爸爸都覺得超生氣的。

到了第二年之後,我開始大量閱讀課外書。因為高雄工專對面有個金石堂書店,我就去那裡買書回來看。我真正的看書習慣就是在那個時候養成的。那時學校給了我一個非常自由的環境,當然也有代價,就是我的成績變差了。

到了五專三年級,也就是高中三年級,那正是其他高中生最努力準備考試的時候。我們班有些同學在五專三年級下學期就去補習了。因為我們是五年制的五專,畢業後要考二年制技術學院。有些同學三下就去補習,我覺得太誇張了。我是拖到五年級才真的去補習,而且隨便找了一個補習班,跟我媽要了三萬元。那時候三萬元不少,現在看起來很少,三萬元可以補一整年,随便你補。我看到喜歡的課就去上,這樣讀下來能不能考上好學校,我覺得可能不行。

那時我也考慮轉系,但探索的過程不太成功。後來想說還是準備考試吧,但我不想被標準的考試準備方式綁住。所以我決定自己籌組一個讀書會。我跟我媽協調討論,能不能把我的房間開放出來,讓同學們來我家一起念書。

一開始大家來我房間念書都在幹嘛?沒有都在開party啊,都在聊天、玩耍。但久而久之,就有了量變產生質變的結果,大家開始鑽研題目、研究題目。因為我們土木工程系有很多需要計算的部分,我補的補習班又跟其他同學的不同,我們就能在一個題目上找到不同的解法。從那時起,我才摸索出屬於自己真正的讀書方式,逐漸不太去補習班,開始建立自己的學習方式。

有一天早上,關鍵就在那天早上,我看著自己寫的鋼筋混凝土筆記,看著那些公式,突然有一種靈光衝到腦袋的感覺。我懂了,我全懂了!再回去看以前的鋼筋混凝土課本和歷屆考古題,我全部都會了。

原理原則都是這樣,你不用死背那些公式,只要把握這些原則,什麼樣的方式你都能算出來。我完全通透,徹底學會了那個科目。那一刻我才明白,這才是學會的感覺。所以一味背題目、拼成績,真的很難真正學會一個東西。

不過這樣講有點刻薄,我也是因為準備考試才經歷這個學會的過程。但我也告訴自己,以後無論面對什麼考試,我都不會再用別人建立好的方式,我要用自己的方式建立一套學習系統。學會就是學會了,不會就是不會了。

自己的孩子也正在探索中

回到現在,我有一個小孩。我們學校雖然是體制外的實驗小學,但上課其實非常體制內。國文、數學、英文——英文稍微鬆一點,但成績、功課、考試一點都不放鬆,很拼。

我記得我小朋友一年級去考花蓮縣的全縣學力測驗,還是全縣第二名或第一名,我也不太管,反正逼得很緊。但我常跟他說,那個不重要。你錯或對,你要知道為什麼錯、為什麼對。我常常告訴他,你對不對跟你會不會這件事沒關係。可能是因為你的粗心,可能是因為你看錯題目,可能是你沒看懂。重點是你到底了解他們在算什麼、在寫什麼、在用什麼。

有時候老師很忙,不得已用一些印刷的試卷讓他們寫,那些題目我看了都受不了。我就跟我小孩說,你這個題目會不會,不影響你學會什麼東西。我比較在意的是,他學了這個東西後,有沒有去用,好不好用,能不能成為他身體或腦袋的一部分,做出他想做的東西,我覺得這樣才有意思。

如果學了只能用在考試卷上,那就是學習資源的浪費和沒效率。你為了一個考試學的東西,結果在生活上完全沒用。有人覺得這種說法太功利,說未來某一天你可能會用到。

這我持反對意見。你應該要有這樣的態度:未來有一天我需要這個東西時,我不怕學習,我馬上回頭學。你有手機、有平板,就能學會。

我孩子現在每天有問題就直接問GPT。比如他問,為什麼貓的舌頭比狗的舌頭小?大人也不知道,他就去問GPT。又比如兔子除了吃草還會不會吃肉?他有這樣的問題,這不很好嗎?這不就是好奇心嗎?這不正是我們要讓小孩擁有的最難得東西嗎?他在這個過程中建立自己的想法,建立自己的知識體系,建立自己的本體論(ontology),我覺得這才是最重要的。

其他像AI發展一日千里,或像以前的幣圈,最近又在搞什麼MCP,我聽都聽不懂,也趕不上時間研究。我的意思是,東西太多,你搞不完。重點是你要做什麼,用什麼知識,你的創造是什麼,這才是最重要的,不然你只是在填塞東西而已。

我們台灣人太渴望「一蹴可及」。什麼叫一蹴可及?我現在繳保費20年後就永遠不用再繳了;我現在投資多少,以後就有多少回饋;我只要努力這十年,考上台電或台大,工作就不用煩惱了。真是這樣嗎?萬一哪天飛彈打過來,什麼都沒了,你可能連煮飯的能力都沒有。

你會設計晶片,但不會砍柴、不會煮飯,怎麼活過下一天?講這個有點誇張,有點過頭,不好意思。但我的意思是,有不斷學習的能力才比較強。而且你知道自己正在學什麼也很重要。在學習過程中,孩子感受到自己成長的樂趣,那將是他面對世界一輩子最重要的動能。

Share this post